2012年03月25日

3/25(日)琉球新報 読書コラム「晴耕雨読」に登場。

(3/25(日)琉球新報 25面)

◎クリックすると大きな画像が開きます

忘れられぬ話を紙芝居に

沖縄の怪談本といえば、現在、三、四十代の皆さんの中には、

あっと思い出される本があると思う。

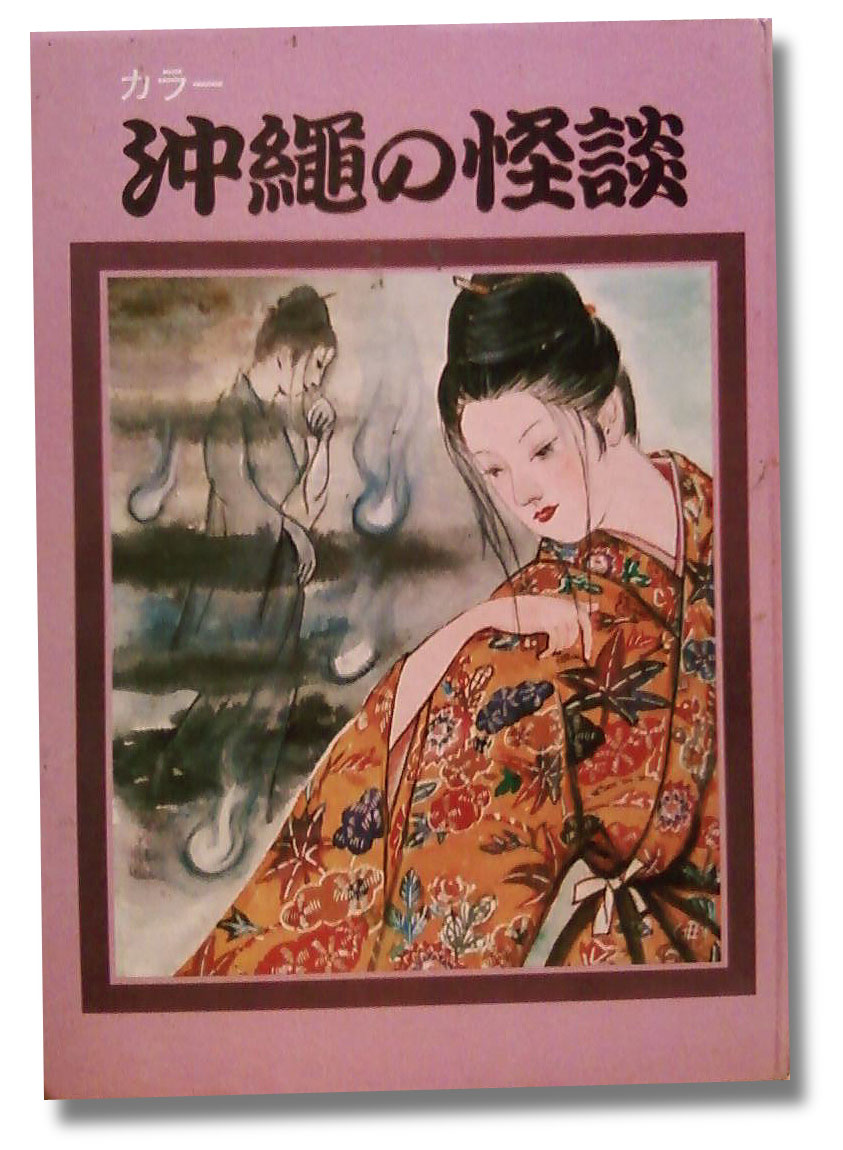

A4サイズのハードカバーで、妖艶な紅型の女性が描かれた紫色の表紙、

月刊沖縄社から1973年に発行された「沖縄の怪談」である。

私は通っていた小学校の図書館で、その本と出合った。

ページを開くと、ラフなタッチとリアルな描写が混在した生々しい挿絵が、

カラーやモノクロで随所に登場する。

地域由来の話が主なので、それぞれのエピソードの中には現地で撮影された写真も

多数掲載されており、お墓はもとより、人骨なども当たり前のように載っている。

本文は、すべて振り仮名付き。

小学生にもちゃんと内容が理解できるようになっているが、

一番最初に紹介されるエピソードが

「出世のためにだました遊女の亡霊に呪い殺される士族の話」だったりする。

「エクソシスト」や「四谷怪談」よりも怖い話が、

自分の住んでいる島に、こんなにいっぱいあるなんて。

色々な意味で、この本はショッキングだった。

当時の小学生にとってのトラウマ本ともいえる。

私は一昨年から、街頭紙芝居スタイルによる口演活動を続けているが、

活動を始めた当初から、沖縄の怪談紙芝居を作りたいと考えていた。

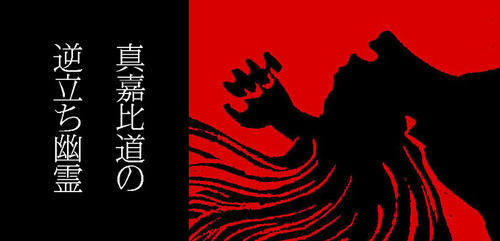

作品は「真嘉比道(まかんみち)の逆立ち幽霊」。

沖縄怪談のクラシックであり、

何よりも私の生まれ育った土地のご近所由来の話である。

企画を進めるにあたり、まず最初に古書店を回って探したのが、

今や絶版となっている、この「沖縄の怪談」だった。

実に三十数年を経ての再会。また、詳しく読み進んでいくうちに、

「逆立ち幽霊」にキーパーソンとして登場する首里の役人が、

実は私のご先祖さまだったという嬉しいサプライズにも出くわした。

気持ちは盛り上がる一方で、紙芝居として再構成する作業はなかなか進まず

困っていたところへ、思わぬ助け船が現れた。

沖縄文化社の徳元編集長から、紙芝居のご参考にと

「おきなわの怪談」という本をご寄贈いただいたのである。

こちらにも、「真嘉比道の逆立ち幽霊」が収録されていた。

一読してハッとした。

月刊沖縄社に収録されていた内容に敬意を表しつつ、

より洗練された文章と挿絵でまとめられた一編がそこにあった。

すぐさま、沖縄文化社編集部へ出向き、件の一編を「朗読」でお聴きいただいた。

現在、安室二三雄さんの挿絵の魅力が全編に溢れた、

怪談紙芝居「真嘉比道の逆立ち幽霊」が

仕上げの段階に近づいている。

沖縄出版界の先人たちが大切に受け継いできた怪談を

古くて新しい表現スタイルでご披露できるのを私自身、とても楽しみにしている。

ただし、今回は大人限定の口演を予定している。

本当に怖いのだ。

「おきなわの怪談」

文 徳元英隆

絵 安室二三雄

ゆがふたぼーり(幸せが訪れますように)

さどやん拝

(沖縄文化社 999円)

Posted by さどやん at 11:44│Comments(0)

│メディア出演・掲載